Wissen & Policies

Hier werden relevante Wissensquellen und Policy-Dokumente zu Gesundheit und Lebensqualität im Alter dargestellt. Dieser Bereich wird regelmäßig aktualisiert und es werden laufend neue Quellen präsentiert.

Auf folgende aktuelle Publikationen möchten wir hinweisen:

- 2026 ist ein neuer Praxisleitfaden zur Gesundheitsförderung in Vereinen erschienen! Näheres dazu untenstehend im Feld "Kommunale Gesundheitsförderung für gesundes Altern".

- Interessant ist auch der Bericht "From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies" (WHO 2025). Damit rückt die WHO ein bislang oft unterschätztes Thema in den Mittelpunkt: soziale Isolation und Einsamkeit. Die "soziale Gesundheit" ist gleichermaßen ernst zu nehmen wie die körperliche und psychische Gesundheit.

- Auf europäischer Ebene wird gesundes Altern zunehmend als gesellschaftliche Querschnittaufgabe verstanden. Der Policy Brief "Healthy Ageing" von EuroHealthNet (2025) stellt Empfehlungen und Best Practices aus ganz Europa dar.

Wissen

2026 ist ein Praxisleitfaden zur Gesundheitsförderung in Vereinen erschienen! Der vorliegende Leitfaden möchte ermutigen das Potential von Vereinen für Gesundheitsförderung zu nutzen. Dabei verbinden sich theoretische Grundlagen mit Praxistipps und der Perspektive von Expertinnen und Experten sowie Praktikerinnen und Praktikern.

Download hier: Praxisleitfaden_Gesundheitsförderung im Verein.pdf

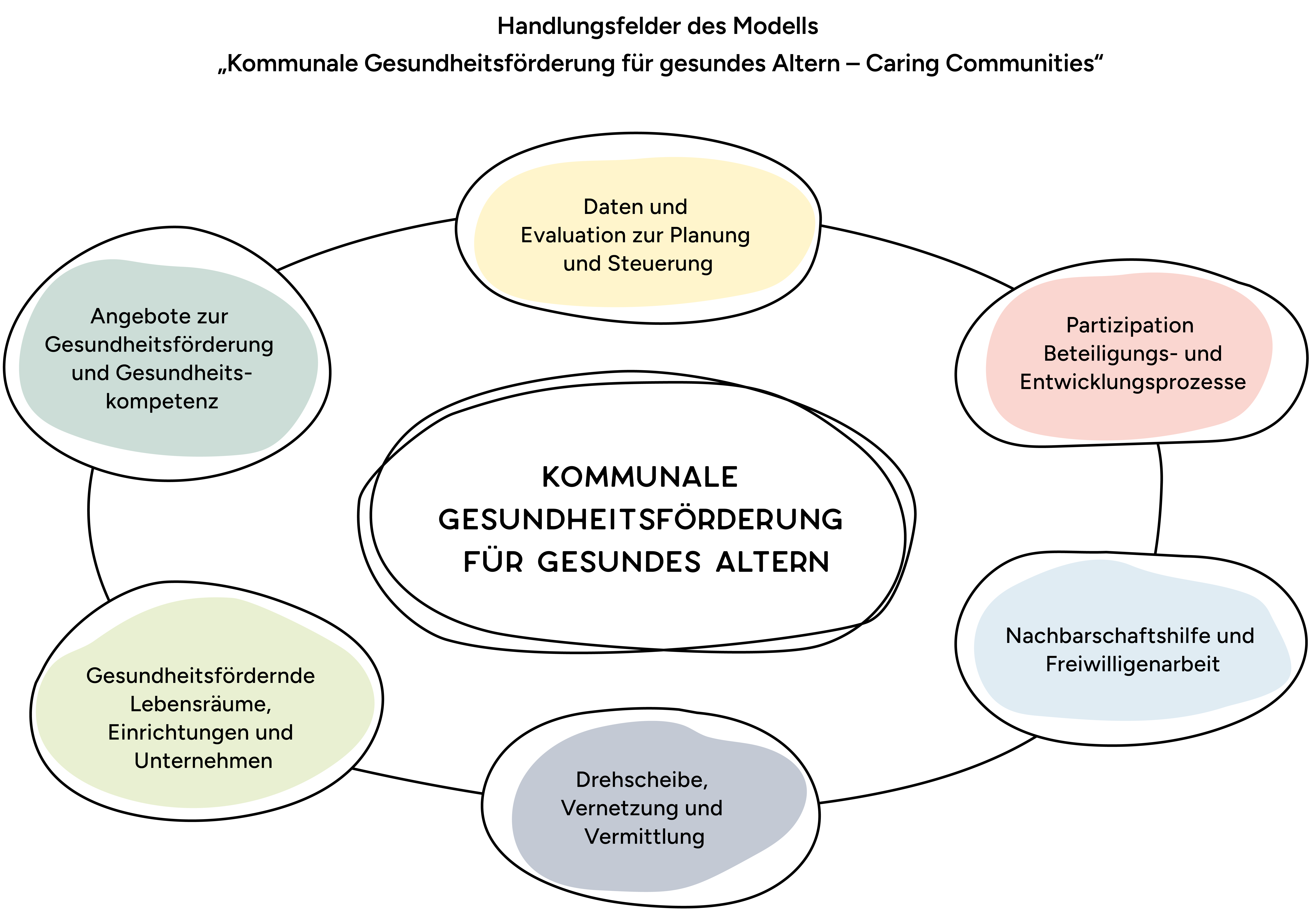

2025 wurde von der GÖG der Policy Brief "Kommunale Gesundheitsförderung für gesundes Altern in Gemeinden und Städten. Soziale Teilhabe älterer Menschen stärken" herausgegeben.Darin wird das Handlungsmodell "Kommunale Gesundheitsförderung für gesundes Altern - Caring Communities" beschrieben (siehe Abbildung).

Dieses Modell wurde von Plunger et al. (2023) in einem umfassenden partizipativen Prozess entwickelt. Im Handlungsmodell sind folgende sechs Handlungsfelder der kommunalen Gesundheitsförderung für gesundes Altern beschrieben:

- Daten und Evaluation zur Planung und Steuerung

- Partizipation, Beteiligungs- und Entwicklungsprozesse

- Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit

- Drehscheibe, Vernetzung und Vermittlung

- gesundheitsfördernde Lebensräume, Einrichtungen und Unternehmen

- Angebote zur Gesundheitsförderung und Stärkung der Gesundheitskompetenz

Alle Bereiche sind miteinander verbunden, eine integrierte, sektorübergreifende Herangehensweise für gesundes Altern in Gemeinden/Nachbarschaften ist wichtig. Die Handlungsfelder basieren auf jahrzehntelangen Erfahrungen mit kommunaler Gesundheitsförderung für gesundes Altern in Österreich. Oben stehend finden Sie unter "Good Practice & Tools" zur Nachahmung empfohlene Praxisbeispiele. Diese sind auch den Handlungsfeldern des Modells zugeordnet.

Gesundes und gutes Altern ist ein multidimensionaler Prozess, der weit über die Abwesenheit von Krankheit hinausgeht. Es umfasst die Erhaltung von Lebensqualität, Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe bis ins hohe Alter.

Zentrale Säulen der Gesundheitsförderung sind

- eine gesunde Ernährung

- regelmäßige körperliche Bewegung

- psychische Gesundheit und individuelle Resilienz sowie

- soziale Teilhabe,

um der Entwicklung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken, die persönlichen Ressourcen zu stärken und die Lebensqualität zu erhöhen. Das "österreichische Gesundheitsportal" bietet evidenzbasierte Informationen für die Bevölkerung, ein Abschnitt widmet sich dem gesunden Altern.

Caring Communities/soziale Teilhabe

Mit dem aktuellen Bericht "From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies" rückt die WHO ein bislang oft unterschätztes Thema in den Mittelpunkt: soziale Isolation und Einsamkeit. Einsamkeit wird als globales Gesundheitsrisiko dargestellt.

Gegenseitige Fürsorge wird in Caring Communities groß geschrieben. Der Dialog gesund & aktiv altern hat sich mit dem Thema Caring Communities beschäftigt und ein Factsheet, sowie eine Toolbox herausgegeben. Diese Toolbox dient als praxisorientiertes Arbeitsinstrument für Fachpersonen, die den Aufbau und die Weiterentwicklung von Caring Communities koordinieren oder begleiten.

Die Studie von Schaden (2023) beleuchtet das Potenzial freiwilligen Engagements für ältere Menschen im Kontext Caring Communities und zeigt auf, unter welchen strukturellen, sozialen und individuellen Bedingungen dieses Engagement zur Förderung von Gesundheit, sozialer Teilhabe und Zusammenhalt wirksam werden kann.

Im Bericht von Antony und Gaiswinkler (2019) werden internationale Good Practice Beispiele der Gesundheitsförderung mit Fokus auf Förderung sozialer Teilhabe im Alter beschrieben.

Digitale Teilhabe

Digitale Teilhabe im Alter stellt eine zentrale Herausforderung dar, deren Bewältigung älteren Menschen eine gleichberechtigte Partizipation in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft ermöglicht. Turk et al. (2023) widmeten sich in einem Bericht diesem Thema und verdeutlichten darin, dass es systematische, intersektorale sowie ökonomisch evaluierte Ansätze erfordert, um bestehende Barrieren wirksam zu adressieren und nachhaltige Teilhabe zu ermöglichen.

Die Servicestelle "digitaleSenior:innen" unterstreicht die Relevanz der Seniorenbildung in der Öffentlichkeit, schafft Bewusstsein für ihren Stellenwert und leistet durch Projekte und Initiativen einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung in Österreich.

Die Studie "Digital Seniors 2025. Digitalisierung im Alltag von Personen ab 65 Jahren in der Schweiz" (Seifert 2025) unterstreicht, dass die Gruppe der Seniorinnen und Senioren in Bezug auf ihre digitalen Kompetenzen und der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien sehr heterogen ist. Es ist wichtig, weiterhin gezielt die digitalen Kompetenzen zu fördern und parallel dazu nicht digitale Zugänge zu Informationen und Dienstleistungen anzubieten.

Demenz

Im Kontext einer alternden Gesellschaft gewinnt die Gesundheitsförderung bei Menschen mit Demenz zunehmend an Bedeutung - nicht nur zur Prävention kognitiver Beeinträchtigungen, sondern auch zur Erhaltung der Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und sozialer Teilhabe über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg.

Der FGÖ analysierte in einem Wissensband die Lernerfahrungen aus Gesundheitsförderungsprojekten für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen und betont darin die Wichtigkeit der Beteiligung der Zielgruppe sowie die Ausrichtung der Maßnahmen an ihren Bedürfnissen, da diese Zielgruppe hinsichtlich ihrer Bedürfnisse sehr inhomogen ist.

Unsere Vorstellungen vom Alter prägen, wie wir älter werden - und wie wir mit älteren Menschen umgehen. Es existiert eine Vielzahl an Alternsbildern, die sich im Laufe der Zeit wandeln. Sie entstehen durch persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Normen, Medien und politische Diskurse. Positive und realistische Alternsbilder fördern nicht nur die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen, sondern auch ihre Gesundheit und Lebensqualität. Gleichzeitig können stereotype oder defizitorientierte Vorstellungen zu Diskriminierung und Ausgrenzung führen.

Die GÖG.Studie "Zukunftsvisionen: Altern in einer Gesellschaft im Wandel" aus dem Jahr 2024 befasst sich mit der Frage, was unter gutem und gesundem Altern in Österreich zu verstehen ist und welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein solches Altern fördern können.

Der Leitfaden für eine wertschätzende Kommunikation über das Alter(n) des "Dialogs gesund & aktiv altern" lädt dazu ein, gängige Bilder vom Alter zu hinterfragen und den gesellschaftlichen Dialog über das Altern aktiv mitzugestalten.

Ein Kurzvideo zu den Altersbildern wurde vom FGÖ, der E-Learning-Kurs "Neue Bilder des Alter(n)s" von der Agenda Gesundheitsförderung entwickelt, jeweils in Kooperation mit dem "Dialog gesund & aktiv altern".

Policies

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spielt eine zentrale Rolle für die (Weiter-) Entwicklung von Policies und Konzepten zu gesundem Altern. Im Weltbericht über Altern und Gesundheit wurde 2015 das Konzept des "gesunden Alterns" neu definiert - mit dem Fokus auf funktionale Fähigkeiten, Teilhabe und Lebensqualität statt auf Defizite wie in manchen älteren Definitionen.

Aufbauend darauf wurde die UN-Decade of Healthy Ageing (2021-2030) ausgerufen, eine globale Strategie die weltweit politische Maßnahmen, Forschung und Praxis vernetzt, koordiniert durch die WHO.

Auf europäischer Ebene wird gesundes Altern zunehmend als gesellschaftliche Querschnittaufgabe verstanden. Der Policy Brief "Healthy Ageing" von EuroHealthNet (2025) stellt Empfehlungen und Best Practices aus ganz Europa dar.

Das WHO-Regionalbüro für Europa arbeitet momentan in einem partizipativen Prozess an einer neuen Strategie für gesundes Altern, welche 2026 beschlossen werden soll.

Die 10 Gesundheitsziele Österreich bilden den übergeordneten Handlungsrahmen für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik. Sie richten sich an alle relevanten Politikbereiche und Gesellschaftsbereiche, um gemeinsam die gesundheitlichen Chancen der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Der demografische Wandel ist als Querschnittmaterie der Gesundheitsziele definiert und wird bisher vor allem von den Arbeitsgruppen zu den Gesundheitszielen 1 (gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitswelten) sowie 5 (sozialer Zusammenhalt) bearbeitet.

Durch die Gesundheitsförderungsstrategie wird die Umsetzung von zielgerichteten und zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung abgestimmten Maßnahmen für Gesundheitsförderung und Primärprävention angestrebt, basierend auf einem gesamtheitlichen Verständnis von Gesundheit, das körperliche, psychische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Priorisierte Schwerpunkte der Strategie sind unter anderen "Gesunde Lebenswelten und gesunde Lebensweisen", insbesondere Ernährung und Bewegung mit Fokus auf Kindheit, Jugend und gesundes Älterwerden.

Für die Vorsorgemittelperiode 2024-2028 wurden zwei Schwerpunktthemen vereinbart: "(Kommunale) Gesundheitsförderung für ältere Menschen ab 60 Jahren", worin unter anderem dieses Projekt "Gesundheit und Lebensqualität im Alter" finanziert wird, sowie "Psychosoziale Gesundheit mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche".

Der Bundesplan "Altern und Zukunft. Bundesplan für Seniorinnen und Senioren" (2013) stellt einen politischen Orientierungsrahmen, zur Wahrung bzw. Verbesserung der Lebensqualität aller älteren Menschen dar.

Die österreichische Demenzstrategie "Gut leben mit Demenz" bildet einen Rahmen für ein gemeinsames Vorgehen aller in Österreich Verantwortlichen. Die Strategie wurde partizipativ mit Betroffenen, Fachexperten sowie Institutionen entwickelt und umfasst 7 Wirkungsziele und 21 konkrete Handlungsempfehlungen. Auf der Informationsplattform finden Sie umfassende Informationen, Materialien, Videos und Praxisbeispiele zum Thema Demenz.

Weitere Links

Das "österreichische Gesundheitsportal" bietet evidenzbasierte Informationen für die Bevölkerung, ein Abschnitt widmet sich dem gesunden Altern.

"Infoplattform für Pflege und Betreuung" in Österreich: Hier finden Sie pflege- und betreuungsrelevante Informationen – leicht und verständlich erklärt.

Die "Plattform gegen Einsamkeit in Österreich" ist eine Anlauf- und Kompetenzstelle und bietet eine Vielzahl an Informationen und Ressourcen zur Hilfe bei Einsamkeit für interessierte Einzelpersonen und Organisationen.